少子高齢化の影響で全体の4割の744自治体が、30年後には消滅する恐れのある 「消滅可能性自治体」となっています。他に人口が増えると予想される自治体「ブラックホール自治体」は25という結果となっています。

‘‘消滅可能性自治体とは 全国1729自治体の都道府県別一覧表 | ツギノジダイ‘‘

昔の野生動物対策

昔の里山では、人々が自然と共に暮らしながら、その環境を管理していました。そのおかげで、野生動物が人の住む町に入り込むのを防ぐことができていたのです。

その良い例が「畑」です。

例えば、農家の人たちは、野生動物による農作物の被害を防ぐために、畑に「電気柵」を設置したとします。野生動物が作物を食べようとすると、電気柵が作動して動物を追い払います。

そうした経験を通じて、野生動物は「人の近くは危険だ‼」と学び、やがて人間を避けるように生活します。その結果、野生動物が町に現れることは少なくなり、人と動物がそれぞれの場所で暮らしていたのです。

つまり、里山が人と野生動物の間に立つ“バリケード”のような役割を果たすことで、動物の町への侵入を防いでいました。

少子高齢化が進むにつれて増える野生動物の被害

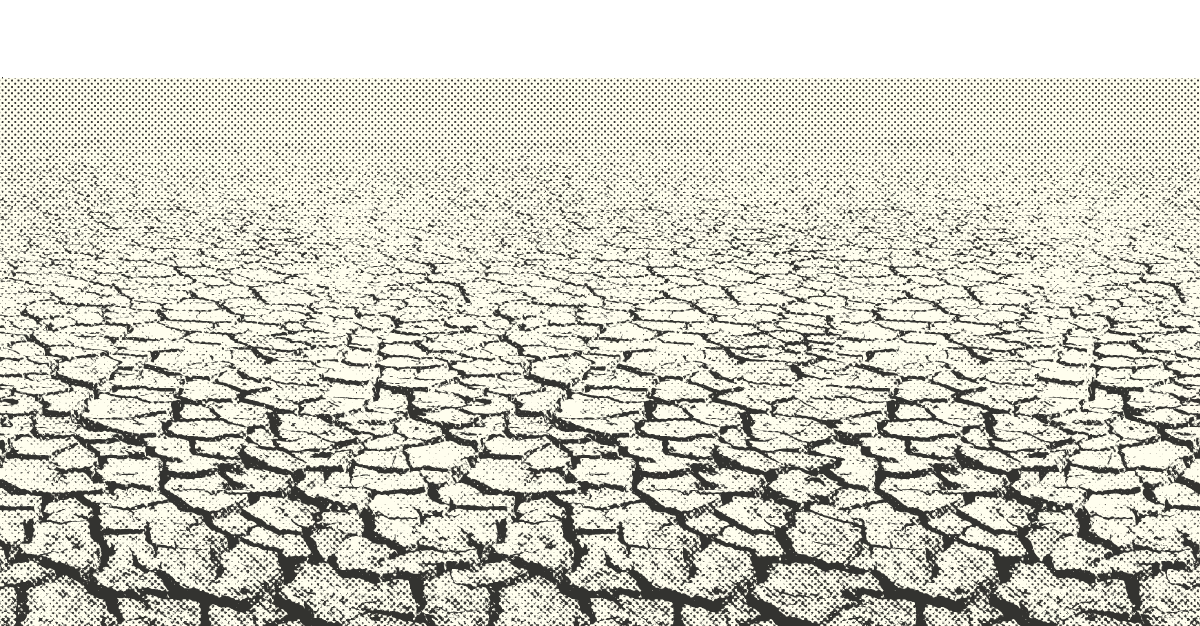

しかし現在では、里山でも少子高齢化による過疎化が進み、昔のような対策を取ることが難しくなってきました。

例えば、農作物を守るために設置された「電気柵」が壊れてしまっても修理がすぐにはできません。人手不足や高齢化の影響で、修理に時間がかかってしまうのです。

その間に野生動物は畑に侵入し、苦労せずに農作物を食べることができるようになります。

こうした状況が続くと、野生動物は次第に「人間は怖くない」と学んでしまい、やがて人の住む町にまで降りてくるようになるのです。

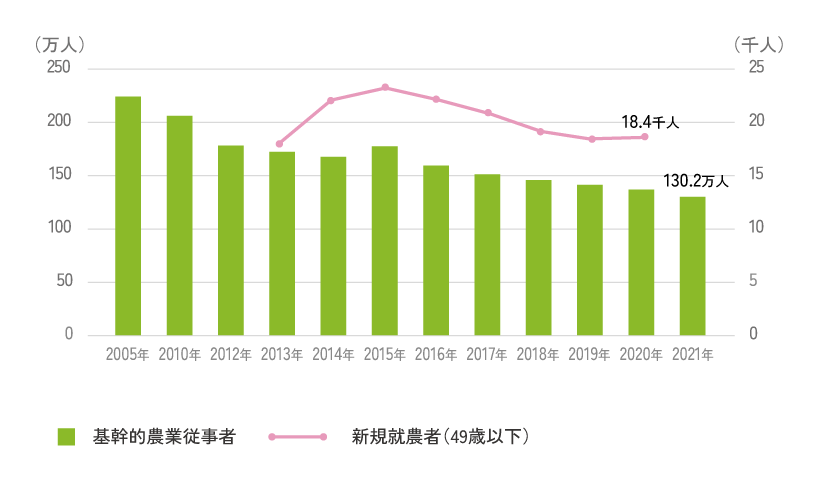

全国的に減っている農家

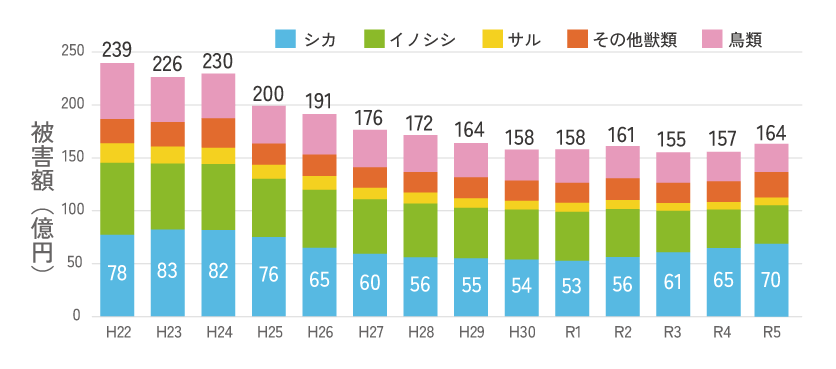

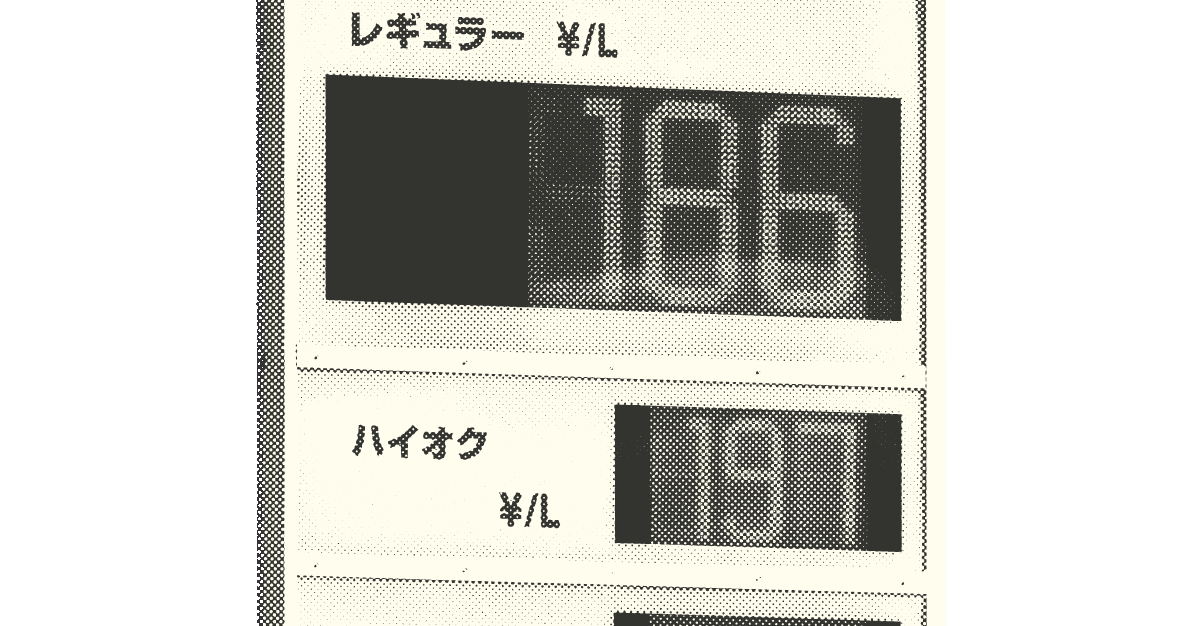

野生鳥獣による農作物の被害額を見てみると、その金額は年々減っていることが分かります。

これは、日本国内で農作物の生産量が全国的に減っているため、結果的に被害額が減っている可能性があります。

農作物の生産量減少の背景にも、農業従事者の高齢化や担い手不足があります。

基幹的農業従事者数の推移

自治体と野生動物対策のこれから

野生動物による被害を抑えるためには、自治体が協力し合い、地域全体で対策を行うことが重要です。

しかし、30年後には現在の約4割の自治体が消滅するという予測もあり、そうした取り組みが難しくなっていくことも考えられます。

また、自治体のなかには高齢化が進み、様々な地域の課題すべてに取り組むことが難しい状況にあり、その結果、野生動物対策が後回しにされるケースも増えています。

そうした状況が続くことで、野生動物が人間の住む町にまで侵入するケースが増えているようです。

このような事態の対策のため、機械による管理を行い人手不足の問題解決を目指す自治体が増えつつあります。地域によっては野生動物の侵入を自動で検知し、それを管理している農家に連絡がくるシステムを導入している事例もあるそうです。

今後はこうした技術の進化による対策も重要になります。

まとめ

自然と生活圏が近い里山が野生動物の侵入を防いでくれていた。

少子高齢化などによって野生動物の対策が難しくなった地域では野生動物が人間の住む町まで侵入するようになった。

RECIPE×SDGs

人と野生動物が共生するには

食品ごみの処理にも注意を払おう

野生動物と我々人間、お互いの安全のためにも人間が住む町を管理する必要があります。人の食べ物は野生動物にとっても美味しく感じるものがたくさんあります。また、味付けられた食べ物は動物にとっては体に毒になります。

野生動物の生息地を守ろう

自然の生息地がおとろえることを抑え、多様な生物が生きられる山地や里山を守ることも重要です。そのためには私たちが生活をしている「陸」から適切な管理を行い人も野生動物も豊かで健康的な生活が出来るように心がけましょう。

自由コメント

①レシピを読んであなたが思ったことや気になることを教えてください。

②もし、あなたの町に野生動物が現れたらどうしますか。